Mujeres ralámuli, forzadas al desplazamiento

Por violencia, pobreza y nulas políticas públicas

Según el ECADEFI-CHIH, el 40% de los hogares en situación de desplazamiento forzado interno son liderados por mujeres. Ellas enfrentan un doble desplazamiento: de la Sierra a la ciudad y de la ciudad a las periferias.

Por Victoria Laphond

Ilustración: Virginia Covarrubias León

Ha pasado una década desde que Martha recorrió 170 kilómetros con sus tres hijos y su pareja para llegar a la ciudad de Chihuahua. Ella tuvo que dejar su hogar en el poblado de La Mora, dentro del municipio de Carichí, en la Sierra Tarahumara, por la falta de oportunidades y alimento.

Una vez radicados en la ciudad, su pareja la dejó cuando acababa de tener a su cuarta hija y al poco tiempo, sus dos hijos mayores regresaron a la sierra con la familia de su padre y desde entonces Martha no los ha vuelto a ver.

Sola y con dos hijos estudiando la escuela secundaria, ha tenido que sortear la vida en la ciudad, trabajando como costurera y empleada doméstica. Por ser madre soltera, ha pedido apoyos económicos, de útiles o uniformes escolares, tanto al Gobierno Federal como al estatal, éstos le han negado la ayuda con el argumento de que sus hijos son mayores, a pesar de que tienen 12 y 14 años.

Hasta diciembre del 2023, Martha trabajó como costurera en la cooperativa de ropa ralámuli “Kusá”, la cual pertenecía a su hermana y una amiga de ésta. Sin embargo, por cuestiones económicas la cooperativa tuvo que cerrar, teniendo que volver al trabajo doméstico. En la actualidad labora tres días a la semana por un salario apenas mayor al mínimo, con ese sueldo tiene que mantenerse junto a sus dos hijos.

Martha, no es su nombre real, pues accedió a brindar una entrevista para esta investigación sin ser identificada.

Estos casos son frecuentes en Chihuahua, pero con otros matices. Mujeres ralámuli, desplazadas de la Sierra Tarahumara por factores como la sequía o la violencia, llegando a un futuro incierto en el enclave urbano, donde la falta de políticas públicas las ha obligado a emplearse en trabajos mal remunerados y sin seguridad social.

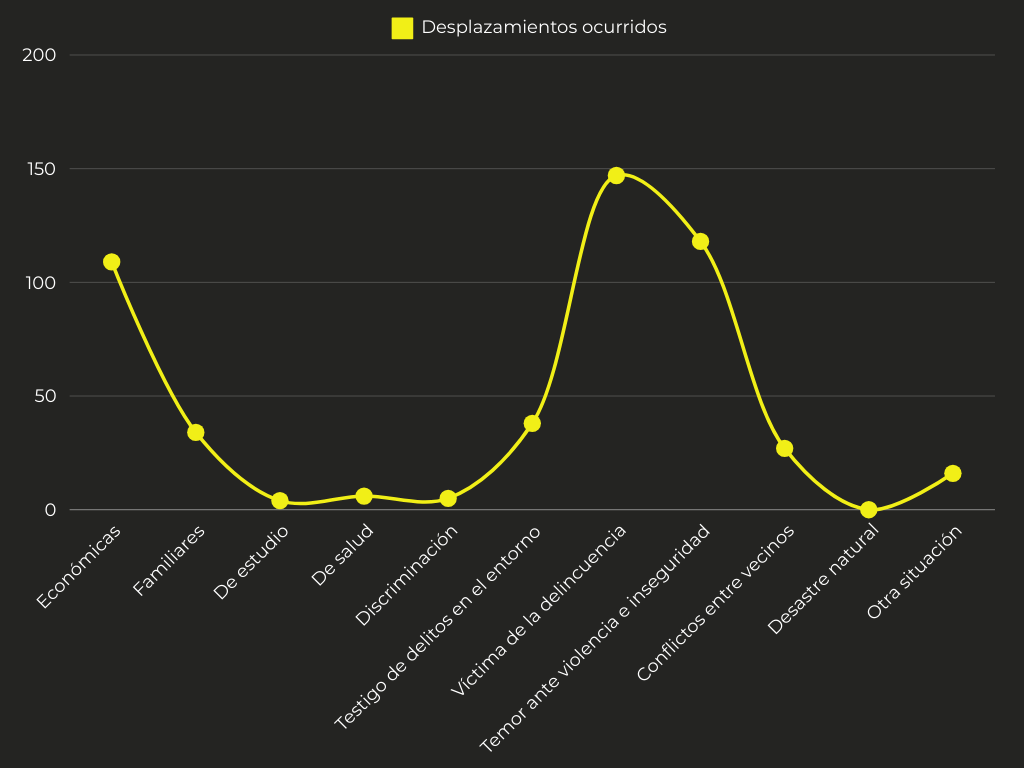

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su “Encuesta para Caracterizar a la Población en Situación de Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Chihuahua (ECADEFI-CHIH) 2021”, de enero de 2008 a enero de 2022 se registró el desplazamiento total de 733 personas, de las que, 147 personas fue por motivos de delincuencia, 118 se movilizaron por temor ante el ambiente de violencia e inseguridad y 109 personas, por razones económicas.

Sin embargo, existen diferencias en las cifras que muestra la encuesta, esto porque la suma total de los distintos motivos de desplazamiento es de 504 personas, mientras que la ponderación total en este apartado del INEGI plantea un total de 359 personas.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), que pertenece a la Fiscalía General del Estado, registró un total de 100 casos de desplazamiento forzado entre 2018 y 2024, sin explicar las causas de éste, así mismo, dijo no tener información segmentada por edades.

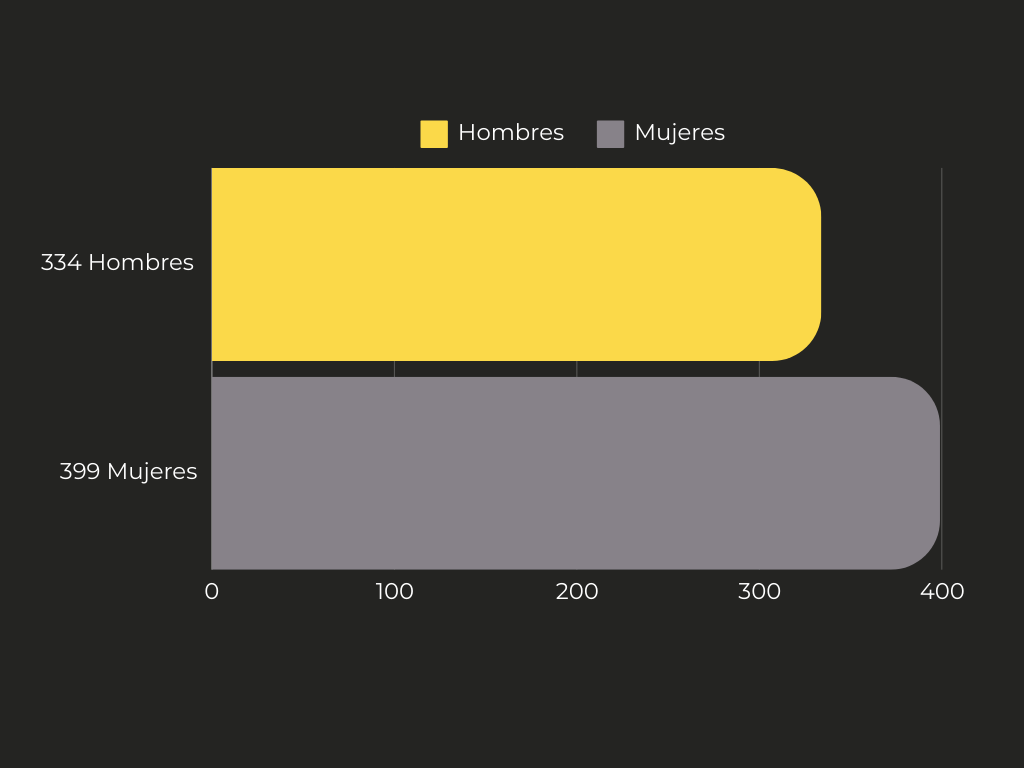

Este fenómeno tiene un componente de género, según la información de la ECADEFI-CHIH: de enero de 2008 a enero de 2022 tuvieron que movilizarse 334 hombres y 399 mujeres como Martha.

La información contrasta con la brindada por la CEAVE, que menciona que de 2018 a 2024 se desplazaron 45 mujeres y 55 hombres. Al momento del desplazamiento, ellas se encuentran con mayor prevalencia en un rango de los 18 a 29 años y en segundo lugar entre los 5 a los años de edad.

Cabe destacar que este ejercicio estadístico no contempla a otras interseccionalidades que pueden estar padeciendo desplazamiento forzado como: personas con discapacidad o personas de la diversidad sexogenerica dentro y fuera del binario de género.

Los problemas no resueltos en la Sierra Tarahumara.

“Es difícil allá en la sierra conseguir algo para comer, para calzarte, para vestirte, pa’ todo…Pues nosotros ahí batallamos para todo, porque casi no había comida, ahorita está seco, no hay nada. Antes sí llovía poquito, ahorita nada. Mi papá se dedica al rancho, siembra maíz y frijol, pero todo está muy seco. Y mi mamá ya murió”, relató Martha sobre la situación que vivió en su comunidad.

En la actualidad, la Sierra Tarahumara enfrenta una complejidad social, con una sequía que ha mermado en la cantidad de alimentos disponibles; creando una hambruna entre las comunidades indígenas. Además, esta zona del estado vive con mayor intensidad la macroviolencia provocada por el narcotráfico.

Esta región de la Sierra Madre Occidental colinda con los estados de Durango, Sinaloa y Sonora, que forman el llamado “Triángulo Dorado” por la presencia de diferentes cárteles de la droga, además de la sobreexplotación de materias primas y el despojo de tierras, en su mayoría a las poblaciones indígenas.

Alianza Sierra Madre A.C. es una organización especializada en derechos indígenas, trabaja y da acompañamiento a familias que fueron desplazadas de su lugar de origen. Ha registrado el proceso de desplazamiento junto a las dinámicas de violencia. Representantes que accedieron a brindar una entrevista para esta investigación solicitaron no ser identificadas y que sus declaraciones quedaran suscritas a nombre de la asociación.

“Está la macrocriminalidad y la diversificación de los negocios del crimen organizado, que ya no sólo es la venta de enervantes, sino también es la venta de madera y también están entrando con temas de minería. Todo eso implica un reto para la gente de las comunidades, quedarse ahí, donde ha sido su hogar siempre”, declararon representantes de Alianza Sierra Madre A.C.

De acuerdo con la ECADEFI-CHIH, Guadalupe y Calvo es el municipio serrano donde ocurre la mayor cantidad de expulsión de pobladores, con 26 casos contabilizados. Le sigue Uruachí, con 12 y Balleza, con 8 movilizaciones forzadas.

“Implica un reto para la gente de las comunidades quedarse ahí donde ha sido su hogar siempre y seguir cuidando sus bosques. Recordemos a Julián (Carrillo) quien fue asesinado en el 2018, él era líder de la comunidad indígena Coloradas de la Virgen (Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.), también fue autoridad tradicional, era quien llevaba la información a la comunidad, de por qué se tenía que seguir defendiendo el bosque o por qué no se tenía que permitir la entrada de minerías”, afirmó la asociación.

La defensa de sus comunidades, incluyendo el bosque, es una actividad de riesgo en el contexto serrano: “Coloradas de la Virgen tiene una historia muy larga de personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente asesinadas desde los años 60, me parece. Hasta la fecha, alrededor de 16 o 17 personas han sido asesinadas por esta labor”, explicaron integrantes de Alianza Sierra Madre A.C.

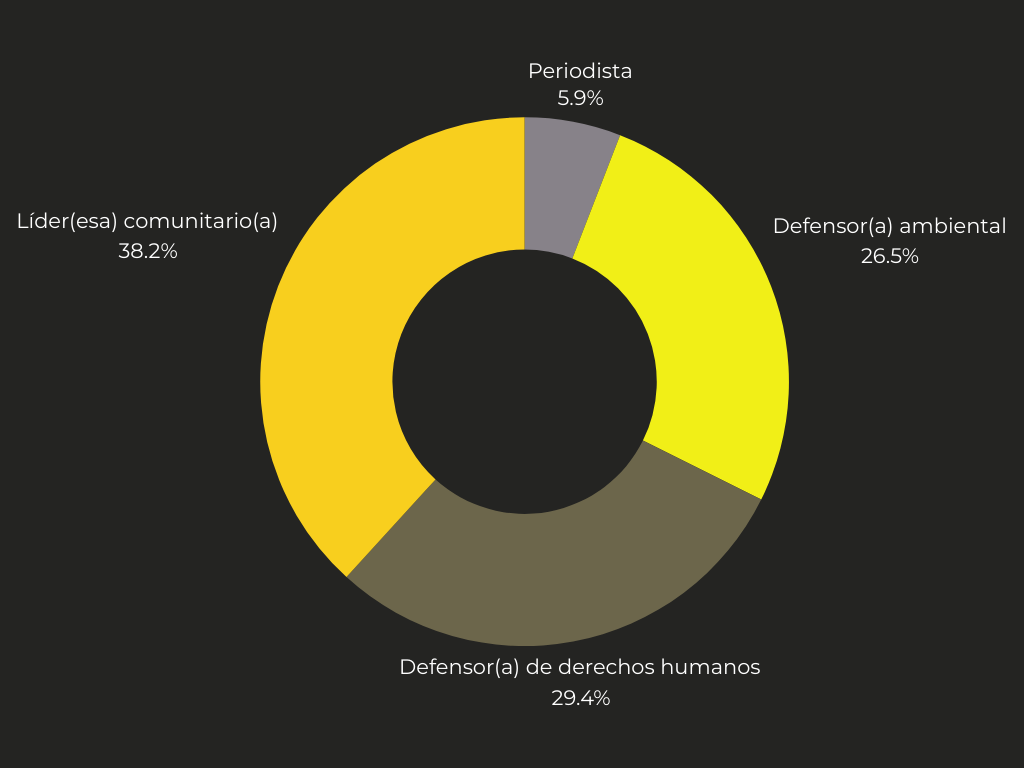

Según las cifras otorgadas por la encuesta ECADEFI-CHIH, tan sólo de noviembre de 2021 a enero de 2022, se han desplazado 26 líderes comunitarios, 20 personas defensoras de derechos humanos y 18 defensoras del medio ambiente.

Ellas son las madres, esposas, hijas o hermanas

La expulsión, además de un factor de género, tiene un factor étnico. De acuerdo a la estadística, las mujeres indígenas se posicionan un 20.71% frente al 11.79% de hombres desplazados indígenas, entre noviembre de 2021 a enero de 2022.

“Son mayormente desplazadas las mujeres, porque en el caso de la Sierra Tarahumara, son los hombres quienes son asesinados, ya sean los esposos, los hijos, los hermanos o los papás”, afirmó Alianza Sierra Madre A.C.

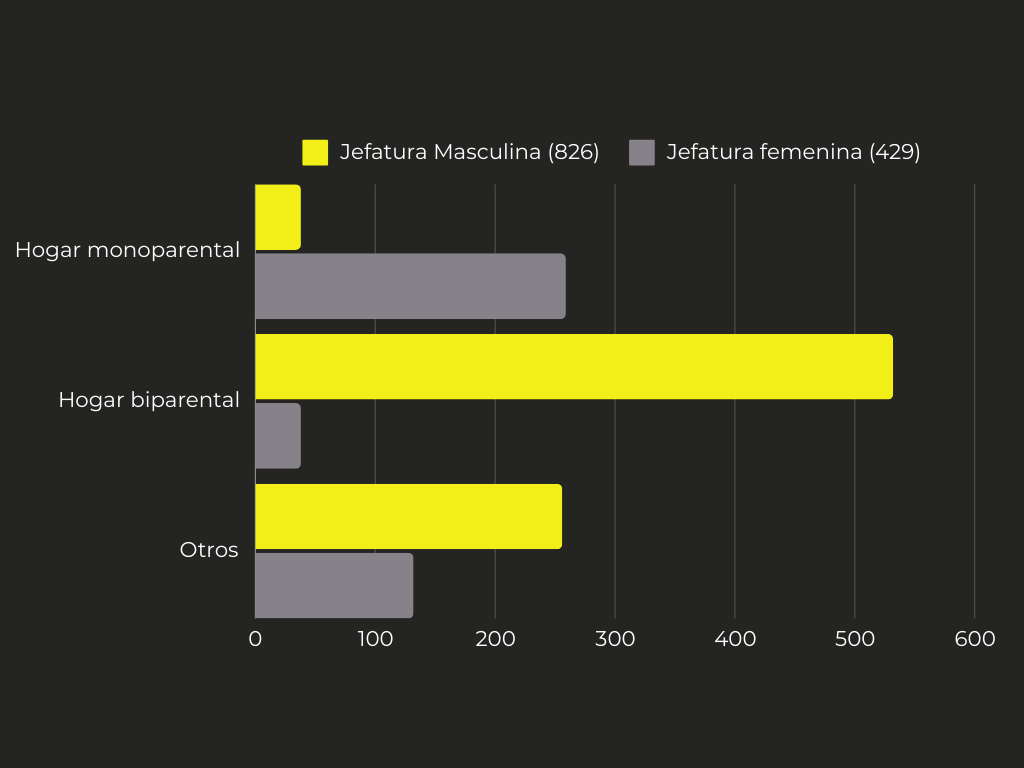

Los hogares monoparentales liderados por mujeres tienen mayor prevalencia, son 259 hogares donde solo la mujer lidera, ante las familias monoparentales masculinas, con 38 casos.

En la mayoría de los casos la madre es menor de edad, habiendo 391 registros de movilidad de madres menores de edad, frente a los 29 de los hombres menores de edad.

A pesar de que hay una expulsión de comunidades indígenas, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, dependencia encargada de atender a los pueblos originarios de la entidad, no tienen recursos específicos para atender el desplazamiento forzado, de acuerdo a información brindada por transparencia.

En la misma información, la dependencia mencionó: “cualquier situación que se presente, se atiende y se carga a los diferentes programas en donde se contemplan subsidios; se ha solicitado una ampliación de recurso a la Secretaría de Hacienda para el Componente C05: Otorgamiento de apoyos a desplazados por un monto de $250,000.00 pesos, solicitud que está pendiente de aprobación”.

La institución reiteró que están en colaboración y coadyuvancia con la Secretaría General de Gobierno, dependencia que encabeza la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, para la coordinación entre todas las dependencias del Gobierno del Estado (SSPE, Fiscalía, etc.), así como el seguimiento de acciones tendientes a la vulneración de los derechos de personas en esta situación.

Así mismo, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, dependencia que debe trabajar por una vida libre de violencia de la población femenina del estado, carece de políticas públicas o presupuesto enfocado en la atención a mujeres víctimas de desplazamiento forzado, explicó vía solicitud de transparencia.

“Se ha trabajado de forma coordinada con OIM México Organización Internacional para las migraciones. A partir del presente año, con orientación de OIM, se incorporan en la entrevista inicial que aplica el área de atención de Trabajo Social, una serie de preguntas clave, que permiten identificar a las mujeres en situación de violencia migrantes, así como desplazadas internas”.

A pesar de que el instituto tiene Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM), estos se encuentran localizados en las región en los municipios de Guachochi, Parral, Madera, Parral, Cuauhtémoc, Creel y Morelos, distanciados de las localidades con mayor desplazamiento forzado interno.

Estos centros tuvieron un subejercicio presupuestal de 552 mil 243.35 pesos durante 2022 y para el año pasado, a pesar que se autorizó un presupuesto inicial de 59 millones, 453 mil 684.80 pesos, se quitaron 6 millones, 227 mil 863.38 pesos, sin explicar el motivo de esta reducción.

Hasta marzo de 2024, los centros han ejercido 11 millones 657 mil, 24.25 pesos, de un presupuesto autorizado de 55 millones, 072 mil 323.08 pesos.

En mayo del 2023, el Congreso del Estado de Chihuahua reformó el Código Penal del Estado de Chihuahua, a través del decreto LXVII/RFCOD/0486/2022 I P.O, lo que ha sido considerado por Alianza Sierra Madre A.C. como revictimizante y criminalizante para las personas que han sido desplazadas, ya que no considera desplazamiento si la víctima (sujeto pasivo) participa en un hecho de violencia (contra el activo), por lo cual no podrán defenderse. Además, hay casos donde el crimen organizado coopta a pobladores para hacer actos ilícitos en contra de su voluntad, por lo que, si deciden huir, no se contará como desplazamiento forzado.

“No se considerará desplazamiento forzado interno si el sujeto pasivo propicia o, participa, en hechos de violencia contra el activo, con alguno de los propósitos descritos en el párrafo que antecede, con independencia de que se pueda cometer algún otro delito en su perjuicio”.

Ante esta acción, las integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. comentaron que: “Es justificar que el Estado no tiene la responsabilidad, es evadir otra vez la responsabilidad a través de ese párrafo, con ese cambio que hicieron en la ley es como si la persona desplazada que ya es víctima, tuviera la culpa de haberse desplazado. Entonces, como tú te desplazas de esta manera, entonces, a ti te corresponde hacerte cargo de esa situación y es como de nueva cuenta, como descargar responsabilidades de las instituciones de gobierno, que son a las que les corresponde atender”.

Otra barrera para el acceso a justicia o atención de ayuda para las poblaciones indígenas, es el uso del lenguaje, debido a que en el estado se hablan, además del español, el ralámuli, ódami, oichkama (pima) y con mayor prevalencia, el warijó.

Martha desde su comunidad aprendió el ralámuli y el español, sin embargo, al desplazarse a la ciudad de Chihuahua, tuvo que dejar su lengua materna debido a que en la ciudad la cantidad de hablantes en lengua indigena son muy escasos. Además, a pesar que en la ley deben traducirse los programas públicos en lenguas indígenas, esto no se cumple. Así también, las nuevas generaciones no quieren aprender la lengua materna debido a la discriminación o la falta de hablantes en los centros urbanos. Esto le sucedió a los hijos de Martha quienes ya no quisieron aprender la lengua ralámuli al entrar a la escuela en la ciudad de Chihuahua.

La ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, menciona que se debe realizar la formación y acreditación profesional de personas intérpretes y traductoras en idiomas indígenas y lengua española, a través de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (hoy Secretaría) y de la Secretaría de Cultura, en coordinación con las Universidades Públicas del Estado.

Así también, se deben difundir en los idiomas indígenas de los sujetos de derecho de los programas, acciones y proyectos estatales de desarrollo, el contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas.

Sin embargo, la misma Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas respondió en una solicitud de transparencia que no cuenta con intérpretes o traductores certificados y que en ocasiones recurre a intérpretes de otras lenguas que se encuentran fuera de la dependencia, a fin de cubrir necesidades de servicios dentro o fuera de la Secretaría. Y mandan la responsabilidad al Poder Judicial, diciendo que, “en caso de necesitar una interpretación certificada, se acude al Centro de Personas Traductores e Intérpretes, órgano auxiliar del Poder Judicial del Estado, con el que se tiene un convenio de colaboración”.

De igual manera, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres comentó que solo el CAVIM de Creel cuenta con traductora, pero únicamente de lengua ralámuli. Y mencionaron que, “En el resto de los Municipios en donde no se cuenta con traductoras por parte del personal de los Centros, se solicita el apoyo a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas de la Secretaría de Cultura o bien, en las Instituciones que cuenten con traductora”.

En su derecho para obtener justicia, 35 defensoras ambientales y territoriales de la comunidad Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado desde 2018, presentaron un Amparo Indirecto para que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cumpla con el plan de protección aprobado por su Junta de Gobierno.

“El amparo fue por las omisiones de las instituciones, entonces, las medidas que se pidieron están relacionadas con contar con una vivienda digna, tener opciones de empleo y de educación, así también, tener atención a la salud, no solo física sino también psicológica”, explicó Alianza Sierra Madre A.C.

El 29 de abril de 2024, en la Ciudad de México los abogados y la representante de la comunidad se reunieron con Tobyanne Ledesma, actual Directora General del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otros funcionarios del programa, quienes se comprometieron a revisar el Plan de Protección, realizar una visita técnica a la comunidad, coordinar una mesa de trabajo para reunirse con autoridades estatales y mantener la comunicación para el seguimiento y cumplimiento del amparo colectivo.

“Pasaron siete meses u ocho meses desde que se aceptó la demanda, donde el juez les dice a las familias que, efectivamente, ellos tienen razón de hacer esta demanda. Y que es cierto que el Estado es quien debe proteger a las familias, porque esa es su labor en sus tres niveles de gobierno”, declararon las portavoces de Alianza Sierra Madre A.C.

Un doble desplazamiento, de la Sierra a la ciudad y de la ciudad a las periferias.

De acuerdo a la Encuesta para Caracterizar a la Población en Situación de Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Chihuahua, Juárez y Chihuahua son los mayores centros urbanos que captan a la población desplazada. La ciudad fronteriza ha contabilizado 92 casos, en Chihuahua fueron 37 e Hidalgo de Parral registró 28 casos de personas desplazadas recibidas.

Cuando Martha llegó a la ciudad de Chihuahua comenzó a trabajar limpiando casas, teniendo que hacer un recorrido de más de 29 kilómetros en dos camiones, desde la casa en la que habita en el sur y que le fue prestada por su hermana, hasta el este de la ciudad, en la zona de la Cantera, una de las áreas de mayor desarrollo y crecimiento.

Mientras ella trabaja su hijos estudian la secundaria y tienen que quedarse a solos. Aunque no ha podido recibir apoyos económicos o en especie por parte del Estado, admitió que en 2018, cuando la necesitó, sí tuvo una operación gratuita de vesícula en el Hospital General del Estado de Chihuahua.

Al tiempo de haber arribado a Chihuahua, Martha se incorporó a trabajar en la cooperativa textil Kusá, que se desarrolló como un proyecto emprendedor, cuya finalidad era rescatar el tejido rarámuri para añadirlo a prendas mezclando la cultura mestiza y la indígena.

El proyecto de Cecilia y María, hermana de Martha, nació en 2018. Ambas se conocieron debido a que Cecilia, por cuestiones de salud, necesitó del acompañamiento de María, fue en este tiempo cuando surgió la idea de confeccionar una blusa para Cecilia.

La prenda gustó tanto entre los amigos y familiares de Cecilia, que incentivó la creación de la cooperativa Kusá, cuyo significado en ralámuli es “águila”.

El taller llegó a contar con 18 mujeres ralámuli y 4 mujeres mestizas. Cecilia explicó en entrevista que una de las ventajas del proyecto fue que era una sociedad cooperativa, debido a que todas las mujeres que trabajaban ahí ganaban lo mismo. Sin embargo, detalló, eso mismo fue su desventaja, debido a las regulaciones con Hacienda, que cobra muchos impuestos por el modelo de negocio.

Esto hizo que el proyecto cerrará en diciembre de 2023, dejando a Martha sin empleo. Ella comentó que cuando trabajaba ahí, ganaba mil pesos a la semana. Debido a que no pudo terminar la educación básica, no ha encontrado un mejor empleo.

“Me levanto a las 6 -horas- para alistar a los hijos y a las 7 me voy para la parada del camión. Llego a la casa donde trabajo a las nueve o 9 pasadas, y termino a las 4 ó 5 de la tarde”, relató Martha, quien trabaja tres veces por semana por un salario de 350 pesos diarios.

Mencionó que cuando la cooperativa estaba funcionando, iba una maestra para ayudarlas a terminar la primaria, sin embargo, un día dejó de asistir y ya no pudo obtener el certificado de educación primaria.

En su tesis doctoral “Aquí la mujer se siente más responsable” realizada en 2014, el investigador Marco Vinicio Morales Muñoz, mencionó que mientras que la población masculina quiere huir de las dinámicas sociales del enclave urbano, se movilizan a los ranchos fuera de las ciudades, las mujeres se trasladan a las ciudades, en su mayoría a los asentamientos en el extremo sur de la ciudad. En esta zona se acentúan las condiciones de pobreza extrema, falta de servicios, grandes terrenos despoblados y violencia.

“Aunado a esto, las mujeres deben hacerse cargo de los dependientes, como hijos y otros familiares, además de ser el sustento económico. También ellas padecen más los estragos de la discriminación, así como la desigualdad social, ya que deben dedicarse al empleo doméstico, limpieza de hoteles y maquiladoras. Estos por lo general son mal retribuidos y sin seguridad legal”.

Las representantes de Alianza Sierra Madre A.C. explicaron que las personas desplazadas llegan sin sus pertenencias; todo el patrimonio que han hecho por generaciones se queda allá, desprotegido, incluso, sin documentos, “entonces, (llegan) con estas pérdidas, digamos, materiales, las tierras, las herramientas y el ganado”.

Parte de los programas insignia del gobierno estatal, encabezado por María Eugenia Campos Galván, es la política pública “Juntas Podemos Ahorrar”, que consta de la entrega de una tarjeta de descuentos para las mujeres con el objetivo de ayudar a la economía familiar, incentivando la economía local. Sin embargo, esta tarjeta ofrece apoyos solamente del 10% al 20% y sólo en ciertos establecimientos.

Sin embargo, el programa no está presente en toda la entidad. Según el portal gubernamental, la tarjeta tiene presencia en 35 de los 67 municipios de Chihuahua.

De acuerdo con información de Comunicación Social del Gobierno del Estado, al 17 de mayo de 2023 se habían entregado más de 80 mil tarjetas y se tenía convenio con 417 empresas para realizar los descuentos.

A pesar de que es una política pública clave de la actual administración, no se encuentra etiquetada en el presupuesto de Egresos del Instituto Chihuahuense de las Mujeres del 2024.

“Cuando llegan acá, igual tienen que insertarse en algún medio de trabajo para subsistir, pero como a muchas de las personas las ven precisamente con esa vulnerabilidad, se aprovechan y no les dan sus prestaciones o les empiezan a hacer rebajas en su salario, que les habían prometido. Les empiezan a poner más trabajo del que les dijeron que iban a hacer o ya después son más horas de trabajo. Esto también les impide cuidar de las niñas y niños, porque pues, los tienen que dejar, los tienen que encargar o se los tienen que llevar al trabajo, entonces, hay una falta de oportunidades para estas personas muy grave”, mencionaron las voceras de Alianza Sierra Madre A.C.

“Aquí, las familias que acompañamos nosotros ya tienen cinco años y la verdad es que no tienen una mejor vida, desde entonces, incluso ha ido en peor. Y no es que no nos hayamos acercado a las autoridades o a las instituciones correspondientes, hemos tenido muchas reuniones, hemos llegado a acuerdos, sin embargo, pues, a estos acuerdos no se les dan seguimiento por parte de las instituciones responsables”, puntualizaron las representantes de la organización.

Nota: las personas fotografiadas dieron su consentimiento verbal para capturarlas en imágenes y ser publicadas.